愛宕稲荷神社

紅葉 小春日和

神社総代会の代表を退任して以来 しばらくぶりに境内へ

ようやく色づいてきた 拝殿脇の紅葉

正面の大イチョウは まだ緑が残っている

施設の入居者など 訪れる人も 見かける

もうしばらくは楽しめそうだ

(2025・12・8)

大久保町どんど焼き

愛宕神社境内にて 前日は知久町のどんど焼き

ここ しばらく不参加だったが 当番4組の組長として 準備から参加

午前7時に点火 子どもの参加は2名のみという寂しさ

片づけまで お付き合い

(2025・2・4)

令和7年 初詣風景

風もなく 穏やかな元旦 境内のモミジは まだ残っている

今年も参拝者への縁起物販売の当番は午前10時から午後4時まで

集団での参拝が3町内重なって なかなかの混雑

(2025・1・16)

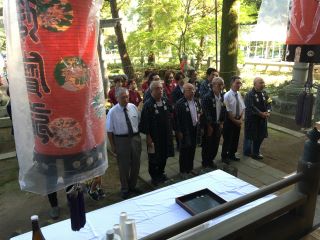

令和6年秋祭り

天候に恵まれた9月7日

年番町の箕瀬町1丁目は小若連の参拝は行わず 青年衆で集団参拝

最後に到着した宮本・愛宕町 住宅の新築が続いており 子どもの参加も多かった

夕立もなく 雨にたたられた矢高神社・大宮神社の分を取り返した?露店周辺

あいかわらず近くで観る スターマインの迫力は段違い 多数の観客も堪能したようだ

(2024・9・17)

大銀杏枝切り

境内東端の大銀杏 秋には遠くからも目立つ存在 ただ周辺は花火打ち上げ場所でもある

飯田夏祭り・りんごん での打ち上げ花火の安全確認は 消防・警察との協議

打ち上げ場所近くの大きな銀杏の枝が支障になるとの指導 鳶の親方に依頼し 高所作業車を準備

ほぼ半分の北側の枝を切り落とした 平成29年以来7年ぶりとなる

費用は市役所・神社・煙火会社の3者で折半の話し合い

(2024・8・13)

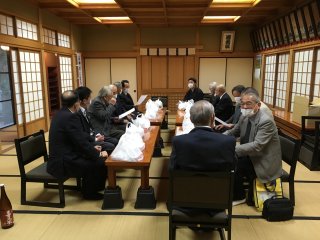

長野県神社庁飯伊支部連合大会

毎年行われる総会は 例年通り 鼎文化センターで

まずは国歌を 2回斉唱して 神社氏子関係者の表彰など

そのあと飯田美術博物館を定年退職した 國學院大學兼任講師の桜井弘人さんによる

南信州の諏訪系神社についての講演

(2024・4・11)

注連縄奉納(完全版)

まずは拝殿上の大注連縄の取り付け 宮本・愛宕町と神社総代による

左は猿田彦の小鳥居 右は拝殿前の四の鳥居 これも小さな注連縄

本隊は三の鳥居を取り付け 終わると参道入口の二の鳥居へ

さらに別動隊は境内末社の町内鳥居 3か所の注連縄取り付け

そして最後に神社境内入口の一の鳥居に長い注連縄を取り付け作業終了

その間 市原宮司が駆けつけ 全ての注連縄に お祓い

(2024・1・24)

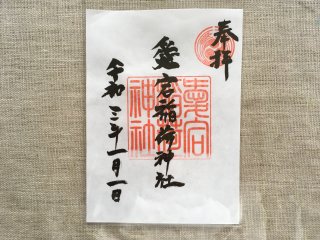

信越放送(SBC)テレビ取材

紅葉が進み始めた愛宕稲荷神社に 若手で人気の尾関雄哉アナウンサーと女性ディレクター

夕暮れ迫る神社に参拝

さらに安政5年造営という本殿を見学

彫刻は諏訪大社も手がけた立川和四郎一派 その三代目 富重の作

普段は作り置きの御朱印だが 今回は宮司 じきじきの揮毫

これが今回取材の一番の目的 社務所欄間上の三十六歌仙の扁額を撮影する尾関アナウンサー

そして約1週後に放映 最後に神社総代代表として ライトアップの様子を説明する羽目に

(2023・12・27)

社務所ヌレ縁改修

落葉が詰まる恐れで 軒樋は設けていない その分 雨の跳ね返りで ヌレ縁の束が腐って 危険な状態だった

大工さんにSOS 腐った束を取り払い 新しい束に改修

今度は銅板で根巻きをし 当分は大丈夫そうだ

(2023・11・26)

令和5年 秋祭り

4年ぶりの秋祭り 境内は何かしら華やいだ雰囲気

間近で迫力満点の打ち上げ花火が見られるとあって 花火の開始を待つ人たち

露店は11店舗が出店 矢高・大宮と激しい夕立で商売あがったりだったが この夜は大丈夫

打ち上げ花火が終わって ナイアガラと大三国といつもの秋祭りが行われた

(2023・10・1)

屋外倉庫スペアキー

神社境内 手水屋の奥に物置 内部には掃除道具や工具類

8ヶ月に一度の氏子掃除当番では ここの道具を使い その際には鍵を借りることになる

それが煩雑だということで スペアキーを各町に預けることにし カギプロなんしんで作ってもらった

大久保町分は鍵当番が預かっている

(2021・11・2)

昨年末 ユニッククレーンのアームで損壊の 愛宕神社鳥居

とりあえずの単管足場とシートで囲っての応急処置で新年を迎えていた

修理は飯田周辺の石材店では不可能だとわかり 損保会社の紹介で松本の業者が担当

相当の時間を覚悟していたが 中国に発注していた 貫(ぬき)の石材が届き 修理工事開始

担当者の連絡に現場に行けば すでに笠木まで載っているではないか

額束に扁額を取り付けまで終了した あとは足場を片付けるだけ

で足場がとれました いかにも真新しい貫の色

無事に修復が終わって良かった

(2021・3・18)

愛宕稲荷神社恒例行事 2021・1・28

元旦 2年参り

今年は初詣当番は午後10時より

令和3年元旦 徐々に参拝者も増えてきた

雪がチラチラ舞っていて やはり人の出は 例年と較べると少ないそうだ

縁起物の売れ行きも イマイチとのこと

(2021・2・8)

*

1月3日 元始祭

応急処置の済んだ鳥居をくぐって境内へ あちこちからの要望で 今年から御朱印をつくることになった

ただ 宮司の常駐はないので 希望者には配布というかたち

歳初めの祭りだが 今回も いろいろと省略 直会も昨年の春季大祭以来 取りやめ

神前の供物を分配し 仕出し折りとともに 各人で神との共食を行なった

(2021・1・19)

*

1月上旬 どんど焼き

これは愛宕神社の行事ではないが 境内で行なわれる どんど焼き

知久町連合(1・2・3丁目)が1月2週目の土曜日 大久保町が翌日の日曜日

*

1月下旬 注連縄作り

宮本・愛宕町が例年行なっているシメ縄作り

境内の鳥居に 2本 拝殿に 1本の合計 3本を作り 春の大祭に奉納

3月下旬 入学祈願蔡

4月9日 春季祭礼宵祭り

春の例大祭は日時が決まっていて 4月の9・10日

これは平成29年 境内の桜が満開の中での宵祭り

式の1時間前に集合し 灯明や本殿の飾り物の準備

当番町は境内清掃とともに 国旗や幟をあげる作業 午後3時より宵祭り 終了後 直会

4月10日 春季祭礼本祭り

翌10日が本祭り 平成31年は雪降りの朝となった

9時半に集合

神官は4人を迎え 10時より祭りを行なった そのあとは直会と片付け

*

9月上旬 秋季祭礼

愛宕稲荷神社の氏子は8ヶ町 8年毎に年番町と呼ばれる当番が廻ってくる

2018年 平成最後の年に大久保町が年番町となった

本祭りは9月の第1日曜 その前日が本祭りの無事を願う宵祭り

宵祭りの朝6時に知らせの煙火打ち上げ

町内青年衆の控処を造る小屋掛けも 前日本職の手で組みあがり

前年の年番・箕瀬3丁目により幟旗が揚げられる

夜の奉納煙火に備えての準備は関島煙火店 神社拝殿前に国旗も揚がり準備完了

狭い境内では煙火打ち上げ現場が見られるので人出は多い それを当て込んで夜店が5・6軒

来たついでに参拝する人もまた多い なお宵祭り神事は午後3時より本殿にて挙行

午後7時から奉納煙火の宵打ち 同7時半からは夜打ちが始まる

見物場所からは真上に上がるので ときおりカスが降ってくる

年番本部も花火見物で手持ち無沙汰 社務所にも人はいない

後述の三国の下で走り廻る各町の青年衆が拝殿でお払いを受け

ナイアガラのあと シメの連合大三国の火入れを待つ

降り注ぐ火花の中で肩を組んで走り廻る青年衆 最後の火が落ちると宵祭りは終了する

また本祭りの神事は翌日午前10時より挙行された

*

10月下旬 大注連縄つくり

1日目 午後から 保管してあった藁束をほぐし 金串で整形する ワラすぐり という作業

すぐったワラは それぞれ 300g・400g・500gの束にまとめる

2日目 3本の長さ3間の荒縄をつくり 3班に分かれてワラを巻きつける

中心部には500g その脇には400gと真ん中が太くなるように巻きつけ

麻紐でグルグルと整形しつつ 1本の太い棒ができる

それを 3本撚りあわせて 拝殿用の大注連縄が完成する

ほかに鳥居用の細めの注連縄が3本 さらに摂社分に短いものを4本仕上げた

参加者は地元の愛宕町のほかに箕瀬町や知久町の有志 約20名ほどだった

この作業を何百年とつづけてきたわけだ と少しく感慨に耽った

(2020・11・8)

*

11月上旬 お札配布

10月中旬に注文をとっておいた新年の お札が到着 伊勢神宮の大麻や愛宕神社の お札など

数量を確認しながら町内へ持って帰り そのまま各家庭に お配りする

なお令和2年 和室用椅子20脚を購入し 膝や腰に困難を抱える方々にも優しい環境となった

対する机については 写真のように 嵩上げ用の調整プラブロックを使用している

(2020・11・8)

*

紅葉が散って 落ち葉で一杯の境内

新嘗祭は1年の収穫を神に感謝するという 春秋の大祭に次ぐ重要な神事

本殿内の清掃のあと 神事が始まったが 今年はコロナ禍で 献饌・撤饌の儀は省略

祝詞奏上と玉串奉奠 だけとなってしまった

お供え物を出席者に分け包み 日本酒二合瓶と仕出し折りを頂いて 直会なしで散会

(2020・12・13)

*

12月下旬 越年準備

1日に清掃したにもかかわらず 境内は落ち葉が一杯 あらためての清掃作業

同時に大晦日から元旦にかけての篝火用の薪つくり エンジン薪割り機を使用

篝火台の奥に積み上げ 午前の作業は終わり

(2020・12・13)

12月下旬 大払い

午前中の準備作業につづき 午後3時から本殿にて神事

神官から配られた人形に息を吹き込み 身体撫で回して1年中の厄を閉じ込め

色紙とともに捨てる そのあと直会

*

注連縄奉納予定の前日 朝7時に突然の電話に 駆けつけてみると 神社入り口の石造鳥居が損壊

境内片付けの業者が落ち葉を載せて出ようとしたところ ユニック・クレーンのアームを畳むのを忘れ

そのまま前進したため 笠木の半分と貫が全壊 急遽 鳶の西山工業に連絡し

足場を組んでの応急処置 そして翌日は愛宕町氏子による 注連縄奉納

古い注連縄は消防署連絡後 境内で落ち葉とともに焼却処分 拝殿の大注連縄を架け替え

つづいて連続する鳥居にも分担して新しいものに交換 さらに損壊した鳥居の足場にも取り付け

12月30日 初詣準備

本殿・拝殿に提灯を吊るし 幕を張っての正月準備

縁起物の販売テントの設営や

参道部の裸電球の照明設置で 大晦日からの2年参りに対応

(2020・12・13)

*

毎月一日 朔日清掃

各町総代による境内の掃除

集めた落ち葉は焚火当番が焼却 右は賽銭の計算風景

愛宕稲荷神社戸締り担当

前任者から受け継いだ 8個のカギ 一番早く出て 最後まで残るという 大変な役割

また氏子町内の要請に応じて カギ を貸し出す係でもある

足りなかったスペアキーを複製 3軒のホームセンターを物色して 直径10cmの特大キーリングが完成

100均のA6判ビニールケースに入れて持ち歩くことにした

(2020・5・7)

そういえば と思い 預かったキーバッグの中に 屋外WCの鍵を発見 ほぼ使うことのない鍵だが

新たにキーリングに加えることにした さて色をどうするか で散々迷った

バラ売りは上記 8種類しかない 10色のセット売りを求め 結局 ピンクを足すことにした

さらに保管庫の鍵も 黄緑のマーキーで 無理やり付け加え

残ったマーキー8個も どこかで使うかもしれない と納得したのであった

(2021・1・7)

愛宕稲荷神社境内WC

境内にWCを建設する話がもちあがり 大久保町神社総代として 設計と施工の面倒をみることになった

中世山城の敷地のため遺跡地区でもあり また都市公園として指定されていたりと煩雑な手続きをへて

12月着工 同月竣工予定と忙しい工事日程となった

向かって右が男子トイレ 窓は設けず ガラスブロックで明かり採りとした

ドアを開けると小便器が並び 右手に洋便器のブース

向かって左が女子トイレで洋便器と手洗い器 2連の紙巻器の左が凍結防止のヒーター

工事経過

神社木を2本伐採することになり 市原日貴神官によるお祓い 奥にあるのが現在のブレハブトイレ

サワラとサクラの伐採後 教育委員会による遺跡試掘

とくに重要物は発見されず 今度は神官2人での地鎮祭 そして基礎が完成

つづいてブロック積み上げ さらに屋根と梁のコンクリート打設で躯体工事完了

(2016・1・17)

設計の意図は ともかく半世紀は 今の姿を保ちたい ということが目標であった それには

錆びる・腐る材料は一切外部で使用しない (樋などの金属材料あるいは木製品など)

足元を明るくするため窓ではなく ガラスブロックを使用する (換気扇による24時間換気)

内部の床と腰については タイルを使い 常時水洗いできる構造とする の3点である

*

運用上は 24時間 開放とし冬期使用も前提 施錠はしていない (電気ヒーターによる暖房)

また常に清潔であることを目標に 月に3回 シルバー人材センターに清掃を依頼している